新加坡固废处理的整体情况与经验“固废围城”曾是新加坡的一大重要环境挑战。

20世纪70年代,新加坡工业化进程开始加速,城市固废总量爆发式增长,短短20年间,废弃物处置量几乎增长了3倍,其中生活固体废物和工业固体废物的处置量都有显著增长,一度产生了“固废围城”的困境。作为一个国土面积仅仅707.1平方公里,人口却已然逼近500万的城市岛国,日均近1.7万吨的废物产生量严重威胁着新加坡的可持续发展。自2001年至今经过十年努力,新加坡已经提前完成了绿色计划的目标,赢得了“花园城市”美称。

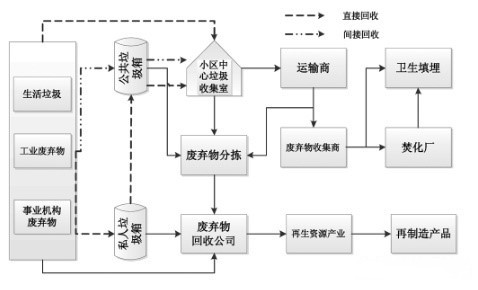

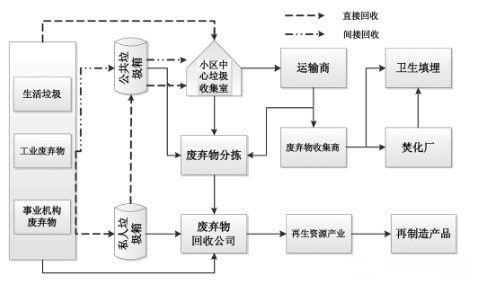

新加坡废弃物管理体系

新加坡废弃物管理体系如下图所示,主要包括废弃物的分类、回收和处置等流程。

新加坡固废管理经历了从填埋到焚烧再到源头减量与循环利用模式的转变。

在20世纪90年代之前,新加坡的固体废物处理基本采用填埋法。但固废填埋的危害随着时间推移日益凸显,特别是其占地面积较多,对于土地资源本来就极为紧缺的新加坡尤为突出。同时,填埋场内部的垃圾经微生物、生化反应产生的二次污染物(主要包括垃圾填埋气和渗滤液),对周边环境的影响很大。

进入到20世纪90年代后,固废填埋场达到饱和,无地可填、“固废围城”的风险迫在眉睫,新加坡经多方考察与论证,决定借鉴德国和日本等国的经验,选择焚烧处理方式,焚烧后再运到附近岛屿进行填埋,大大提升了新加坡城市固废处理能力。如今在积极发展固废焚烧产业的同时,新加坡政府还积极鼓励固废再循环使用,新加坡全国每天产生的固废量接近1.7万吨,97%固废被焚烧或回收再利用,不能焚烧的才运去填埋。

新加坡实施了从源头减量到末端处置的综合管控策略加强固废管理,取得了较好的成效。新加坡对固废分类、收集和处理等流程基本做到了产业化、规范化,特别是近年来随着智慧城市的建设,显著提升了固废管理中的信息化、数字化水平,最终实现城市固废总量的增量逐渐减少,逐步形成了较为完备的固废处理管理体系。其管理经验主要体现在以下六个方面。

(一)健全法规。新加坡政府首先制定了一系列固废处理的法规和标准,包括《环境公共健康法》、《环境保护和管理法》、《环境公共健康(有毒工业废弃物)管理条例》、《环境公共健康(一般废弃物收集)管理条例》等,对固体废弃物的收集、转运和处置进行了详细的规定,确保了城市固废物处理的规范运作。新加坡政府的环境保护立法在理念上并无特别之处,但是法规的条文内容详尽,权责规定清晰,具有极强的可操作性。

(二)严厉执法。新加坡政府按照“有法必依、执法必严、严刑峻法”的原则实施社会管理,在环境领域也是如此,在各项环保相关法律中都有对违法者处以刑事处罚的条目规定,具体包括:罚款、监禁、没收和鞭刑等。严厉的刑事处罚对违法违规者有着极强的震慑和约束作用。

(三)强化管理。新加坡是世界上最早设立专门管理部门来保护环境的国家之一。2001年8月,新加坡成立了废物管理和回收协会(WMRAS),旨在推动专业化的废物管理及循环再制造产业发展。新加坡政府尤其注重固废分类回收管理,现在全国有近400家生活固废收集商和大型工业固废收集商,固废收集商每天将居民和商店的固体废物收走,运到建在郊区或工业区的垃圾分类厂进行分类,然后将其中不能回收的部分运到垃圾焚烧厂焚烧。

(四)实行市场机制。采用经济手段是促使环境政策生效的有力手段之一。新加坡的废弃物回收产业自建国出气的政企合作、公私合营转变为现在的全面市场化,以“谁污染谁付费”为基本原则,通过市场的力量激励废弃物回收产业的健康发展。

(五)广泛宣传。新加坡通过各种渠道、形式和活动来宣传和推广固废焚烧、回收和再利用的观念和法规。其中特别注重发挥行业协会的作用,来组织各种技术研讨会、商务宣传、展览培训以及电视报刊媒体等,促进各方信息交流。另外,新加坡政府还直接组织开展一系列环保政策和公众环境教育活动,如“再循环计划”提出“3R”方针,号召居民减少固废产生,同时注意固废的循环与再利用;“为什么浪费塑料袋?选择环保袋!”活动旨在推动超市塑料袋减用,确定每月第一个星期三为“自备购物袋日”;“无垃圾行动”则推出无垃圾标志,培养公众 环保意识。

(六)注重自愿。新加坡特别注重从源头上抑制固废产量增加,大力推广减少原料消耗、减少包装物、采用简易可再生循环的设计等。新加坡国家环境局与制造商、零售商签订“自愿包装协议”,督促商家形成自律行为,通过重新设计产品包装及包装材料的循环再利用,减少包装固废的产生。

声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱 wangcheng55666@163.com。